À l’occasion de la Fête de la Science 2025, la R&D d’EDF met en lumière son intelligence environnementale en expliquant ses travaux autour de la préservation de la biodiversité, enjeu majeur pour le groupe EDF et notamment, de l’ADN environnemental, une technique pour mieux comprendre, surveiller et préserver la biodiversité à moindre coût.

Le contexte

EDF exploite de nombreuses centrales de production d’électricité nucléaires et hydrauliques situées dans ou à proximité d’espaces naturels riches en biodiversité. Cette activité peut avoir un impact sur les espèces vivant dans ces milieux et plus globalement sur le fonctionnement des écosystèmes. La connaissance et la préservation de la biodiversité s’impose donc comme un enjeu environnemental majeur pour le Groupe engagé depuis plus de 50 ans sur ces sujets. De plus, la réglementation autour de la biodiversité évolue rapidement, ce qui renforce les exigences en matière de suivi, de transparence et d’actions.

Face à ces défis, la R&D d’EDF a lancé, en 2018, le projet BIODIV’, une initiative scientifique forte visant à :

- évaluer la biodiversité et ses évolutions dans un contexte de changement global ;

- caractériser les impacts et élaborer des solutions innovantes ;

- gérer la biodiversité sur le foncier d’EDF ;

- intégrer la biodiversité dans les problématiques du territoire.

Ce projet s’inscrit dans une démarche d’intelligence environnementale, mobilisant des outils innovants comme l’ADN environnemental dont nous allons parler dans cet article.

L’ADN environnemental pour une meilleure optimisation

L’ensemble des ouvrages de production du groupe EDF est en relation direct avec l’environnement et profite de services écologiques, comme le débit des cours d’eau pour les turbines des usines hydroélectriques, la capacité de refroidissement des rivières ou de la mer pour les ouvrages nucléaires.

Les ouvrages sont donc directement confrontés à l’évolution du milieu naturel et dans un contexte de changement climatique, la surveillance du milieu naturel s’avère nécessaire pour :

- d’une part assurer le fonctionnement des ouvrages de production,

- et d’autre part réduire l’impact des activités des ouvrages sur l’environnement.

Dans le cadre des missions de préservation de la biodiversité, la restauration de la continuité écologique est un des enjeux majeurs pour la production hydroélectrique.

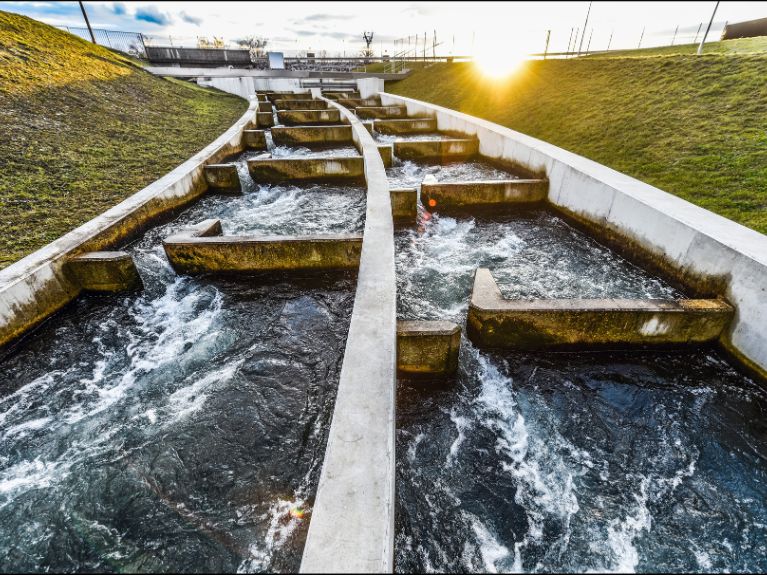

La notion de continuité écologique consiste à assurer la libre circulation des espèces aquatiques, spécialement des espèces piscicoles, en particulier les espèces amphihaline (qui migrent entre le milieu marin et le milieu continental) comme le saumon ou l’anguille.

Ainsi pour réaliser leur cycle biologique, ces espèces ont besoin de se déplacer librement d’un milieu à l’autre.

À partir des années 80, EDF a mené un important programme de réalisation d’ouvrages de franchissement à la montaison (de l’aval vers l’amont), comme les passes à poissons, et a ensuite engager des actions pour assurer la dévalaison des poissons vers la mer pour éviter le franchissement des ouvrages via les turbines.

L’élaboration de ces dispositifs ou mesures de protection s’appuient sur des suivis environnementaux sur le terrain.

En ce sens, la R&D développe des outils de prévision visant à mieux cibler les périodes de migration voir à les anticiper. Ces travaux permettent d’optimiser les dispositifs de franchissement et les mesures de gestion des opérations de turbinage. L’objectif étant, pour la dévalaison, de réduire l’exposition des poissons aux risques de passage par les turbines et de favoriser un franchissement en toute sécurité tout en maintenant un niveau de production hydroélectrique adapté aux besoins du réseau. Cette flexibilité de la production est un des enjeux majeurs pour la production hydroélectrique.

Ces mesures de protection engendrent des coûts de construction et d’exploitation comme par exemple, l’arrêt du turbinage nocturne pendant la migration des anguilles.

Afin de concilier au mieux la performance énergétique et la préservation de la biodiversité, il est essentiel de comprendre et anticiper l’arrivée des poissons migrateurs aux abords des ouvrages hydroélectriques.

C’est précisément dans cette perspective que l’ADN environnemental apparait comme un outil innovant pouvant améliorer le suivi, avec un intérêt particulier pour détecter finement la présence des espèces migratrices voire d’estimer leur abondance.

Une technique pour renforcer la connaissance des milieux naturels et guider les décisions en faveur de leur préservation

Un peu d'histoire

L’utilisation des traces génétiques (ADN) pour détecter des organismes a émergé dans les années 1980 en écologie microbienne. Puis au début des années 2000, la méthode s’est imposée dans l’étude des milieux aquatiques, avec les premiers travaux de chercheurs démontrant la faisabilité de détecter des poissons à partir d’ADN présent dans l’eau. Depuis, la technique a connu un essor considérable, notamment grâce aux progrès du séquençage haut débit et à la réduction des coûts d’analyse. Aujourd’hui l’ADNe permet de dresser un inventaire précis de la biodiversité, sans l’observer directement, dans une large gamme de matrices (eau, sol, air) et d’écosystèmes. Il apparait comme un outil incontournable pour la surveillance de la biodiversité et la gestion des espèces.

Zoom sur la technique de l'ADNe

Les techniques classiques d’échantillonnage, qui reposent généralement sur des captures, des observations ou l’utilisation de dispositifs spécifiques, sont des méthodes de mesures ponctuelles, chronophages, intrusives et coûteuses. L’ADNe apparait donc comme une solution complémentaire non intrusive, simple et moins coûteuse pour mesurer la biodiversité. Cette méthode permet de détecter la présence d’espèces, mais une approche émergente permet également d’estimer leur abondance. Cette avancée repose sur le développement de technologies moléculaires performantes, telles que la PCR quantitative (qPCR) et la PCR digitale (dPCR), qui permettent la quantification des fragments d’ADNe.

Une approche quantitative

Pour EDF, l’ADNe permettrait donc de collecter des données quantitatives de la présence des espèces piscicoles migratrices aux abords des ouvrages et de mieux définir leurs périodes de migration.

Plus concrètement, les chercheurs du Laboratoire National d’Hydraulique et Environnement d’EDF Lab Chatou procèdent aux étapes suivantes :

- Prélèvement d’eau de rivière : un volumes de 1 à 10 litres d'eau collectés

- Filtration des échantillons : pour concentrer les matières en suspension

- Extraction et purification de l'ADNe : en laboratoires de microbiologie et biologie moléculaire d’EDF Lab Chatou

- Analyse de métabarcoding : une partie de cet ADNe peut être envoyée dans des laboratoires partenaires pour cela. Cette approche, non quantitative, compare les séquences ADN présentes dans l’échantillon à des bases de données de référence afin d’établir un inventaire des espèces présentes.

- Quantification ciblée par qPCR et dPCR : en parallèle, une autre partie est analysée au sein des laboratoire de la R&D pour quantifier précisément l’abondance des fragment d’ADN d’espèces ciblées (comme le saumon, l’ anguille..) grâce aux techniques de qPCR quantitative et de dPCR.

Les résultats de cette technologie sont très prometteurs et ouvrent de nouvelles perspectives pour la R&D d’EDF. Avec les techniques complémentaires de télémétrie ou de caméras acoustiques, qui se base essentiellement sur l’analyse d’image pour suivre les comportements des poissons, leurs déplacements, il est désormais possible de recenser de la donnée sans avoir à manipuler les poissons ni à les capturer.

Campagne de collecte d'ADN environnemental 2025 sur le barrage de Mauzac.

Campagne de collecte d'ADN environnemental 2025 sur le barrage de Mauzac.

Vers une science plus ouverte et collaborative

Ce travail de recherche s’appuie sur des partenariats avec des laboratoires académiques, des acteurs publics et privés ainsi que des associations de protection de la nature. En 2025, la R&D développe un partenariat avec l’INRAE de Rennes sur ce sujet et ils co-dirigeront en 2026 une thèse sur l’un des défis scientifiques actuels qui consiste à fiabiliser cette approche quantitative, encore émergente, en réduisant les incertitudes liées aux conditions hydrologiques et aux paramètres environnementaux influençant la détection et la concentration d’ADNe dans les écosystèmes aquatiques. Ces collaborations illustrent la volonté du Groupe de faire de la science un bien commun, accessible et utile à tous.

Les partenaires de la R&D sur ce sujet :

- INRAE Rennes

- SCIMABIO

- MIGADO