Obs'COP 24, quels enseignements tirer de cette enquête internationale sur le climat ?

Le changement climatique figure toujours parmi les priorités des populations, derrière le pouvoir d’achat. Mais le sentiment d’inquiétude recule, malgré la multiplication des catastrophes climatiques.

Parce qu’ils ont le sentiment d’en faire déjà beaucoup, les citoyens semblent de moins en moins disposés à modifier leur mode de vie. Les politiques climatiques suscitent par ailleurs une certaine crispation, voire un rejet pour celles qui sont financièrement contraignantes.

En tant qu’acteur majeur du secteur énergétique au niveau mondial et engagé pour la neutralité carbone d’ici 2050, EDF présente les résultats de la 6ème édition de l’Observatoire international Climat et Opinions Publiques. Une étude d’opinion d’ampleur inédite menée par Ipsos dans 30 pays sur les cinq continents, comptant les deux tiers de la population mondiale et parmi lesquels figurent les plus importants émetteurs de CO₂. EDF réalise ainsi chaque année un état des lieux international des opinions, connaissances, attentes et niveaux d’engagement face au changement climatique pour nourrir la réflexion et participer à la recherche constructive de solutions pour l’avenir.

Le changement climatique occupe une place importante parmi les sujets de préoccupation dans le monde (2ème place) et en France (4ème).

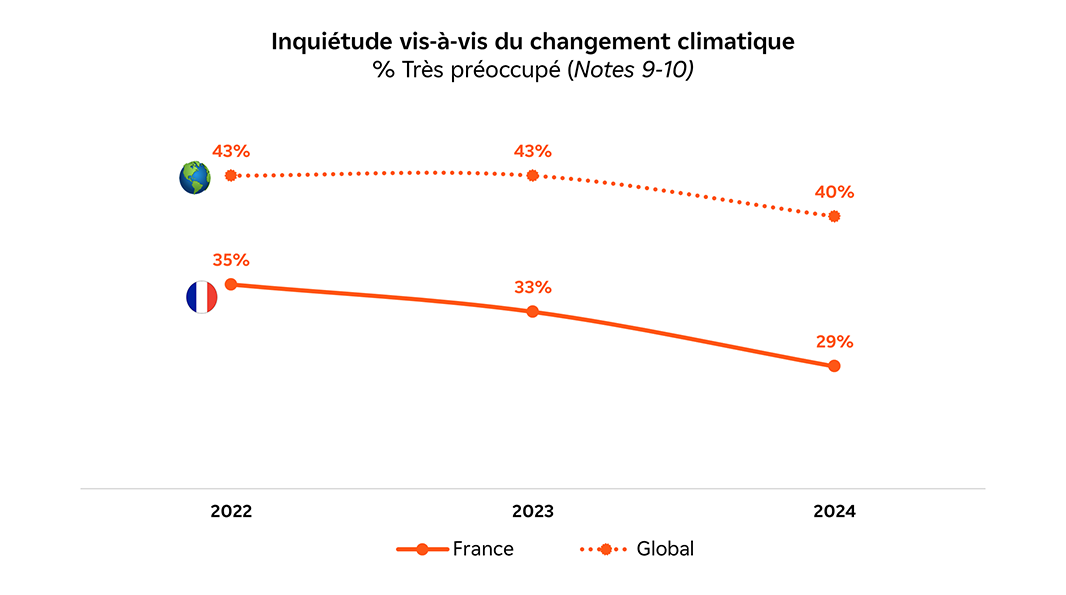

Et pourtant, l’inquiétude qu’il génère est en recul depuis trois ans à l’échelle globale (40 % de « très préoccupés », -3 points). En France, la baisse est très sensible : elle passe de 35 % à 29 % sur cette période.

Transcription

Inquiétude vis-à-vis du changement climatique

% Très préoccupé (Notes 9-10)

France :

- 2022 : 35 %

- 2023 : 33 %

- 2024 : 29 %

Global :

- 2022 : 43 %

- 2023 : 43 %

- 2024 : 40 %

Ce résultat peut étonner puisque les manifestations du changement climatique s’accélèrent, mais il est peut-être le signe d’une accoutumance progressive à ce risque ou d’une relativisation.

Ainsi, compte tenu des tensions géopolitiques aux frontières de l’Europe depuis 2022 et plus récemment, au Proche-Orient : les conflits armés constituent la seconde préoccupation des Européens (50 %) après le coût de la vie (57 %).

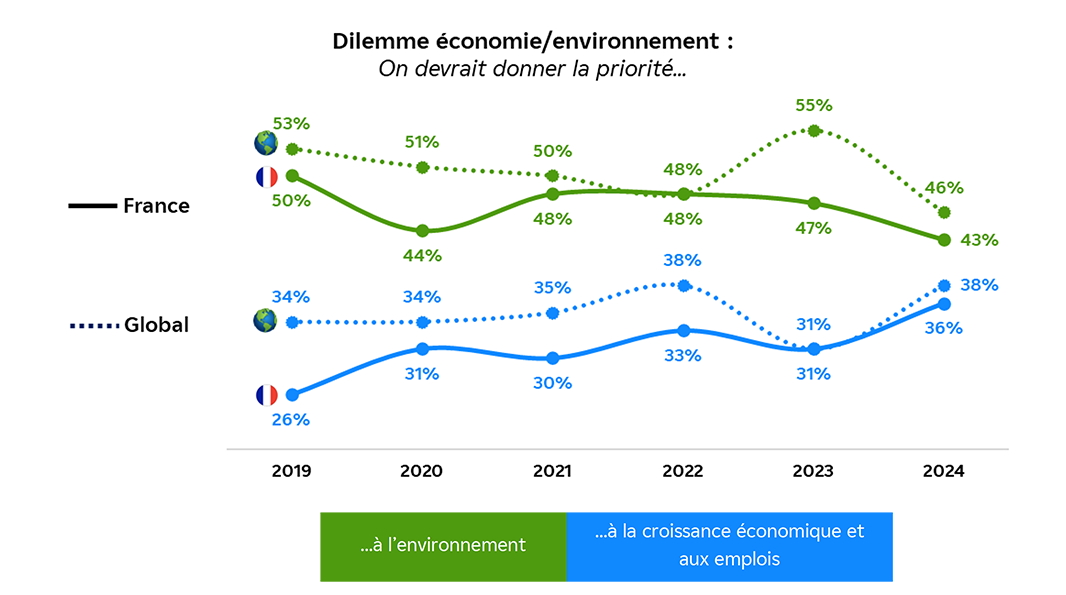

Malgré une moindre tension sur les prix en 2024, mais avec des perspectives économiques qui se dégradent en Europe et en Asie, les populations sont davantage soucieuses de soutenir la croissance économique, au détriment de l’environnement.

En effet, lorsqu’ils sont confrontés au dilemme entre priorité environnementale et priorité à la croissance et aux emplois, une majorité relative des répondants continue certes de prioriser l’environnement, mais ce choix décline (46 %, -7 points en 6 ans) au profit d’une priorité donnée à la croissance économique (38 %, +4 points en 6 ans). La France n’échappe pas à la règle : +10 points en faveur de la croissance (36 %), -7 points pour l’environnement (43 %).

Transcription

Dilemme économie/environnement

On devrait donner la priorité…

…à l’environnement :

France :

- 2019 : 50 %

- 2020 : 44 %

- 2021 : 48 %

- 2022 : 48 %

- 2023 : 47 %

- 2024 : 43 %

Global :

- 2019 : 53 %

- 2020 : 51 %

- 2021 : 50 %

- 2022 : 48 %

- 2023 : 55 %

- 2024 : 46 %

…à la croissance économique et aux emplois

France :

- 2019 : 26 %

- 2020 : 31 %

- 2021 : 30 %

- 2022 : 33 %

- 2023 : 31 %

- 2024 : 36 %

Global :

- 2019 : 34 %

- 2020 : 34 %

- 2021 : 35 %

- 2022 : 38 %

- 2023 : 31 %

- 2024 : 38 %

Un tiers de la population française reste « climatosceptique » (33 %) c’est-à-dire conteste encore l’existence du changement climatique (10 %) ou doute du fait que les activités humaines en sont la principale cause (23 %). À l’échelle mondiale, les résultats sont plus préoccupants car la tendance est à une accentuation régulière du scepticisme : +7 points en 6 ans.

Transcription

Évolution du climato-scepticisme

Il n’y a pas de changement climatique + Il y a un changement climatique, mais pas d’origine humaine :

France :

- 2019 : 30 %

- 2020 : 32 %

- 2021 : 29 %

- 2022 : 37 %

- 2023 : 35 %

- 2024 : 33 %

Global :

- 2019 : 31 %

- 2020 : 32 %

- 2021 : 34 %

- 2022 : 37 %

- 2023 : 36 %

- 2024 : 38 %

Il y a un changement climatique d’origine humaine :

France :

- 2019 : 70 %

- 2020 : 68 %

- 2021 : 71 %

- 2022 : 63 %

- 2023 : 65 %

- 2024 : 67 %

Global :

- 2019 : 69 %

- 2020 : 68 %

- 2021 : 66 %

- 2022 : 63 %

- 2023 : 64 %

- 2024 : 62 %

On constate que les Français sont globalement moins sensibles aux « fake news climatiques » - qui peuvent circuler notamment sur les réseaux sociaux - que le reste du monde. À titre d’exemple, seuls 20% des Français (contre 31 % pour la moyenne mondiale) partagent l’assertion selon laquelle « 2-3 degrés d’augmentation de la température moyenne n’auraient pas de conséquences graves sur nos vies ».

Une exception néanmoins concerne le bilan carbone de la voiture électrique : 71 % de la population française pense que les voitures électriques sont aussi nocives pour le climat que les modèles à moteurs thermiques (contre 50 % de la population mondiale).

Les Français ne sont pas seuls à contester l’avantage écologique du véhicule électrique : l’argument trouve aussi beaucoup de supporters chez les Tchèques (67 %), les Belges (66 %), les Polonais (62 %) et les Allemands (60 %).

À l’échelle mondiale, les opinions désignent leur gouvernement à 70 % comme le premier acteur qui doit agir en faveur du climat. Viennent ensuite, mais assez nettement derrière, les consommateurs eux-mêmes (41 %) puis les entreprises (35 %).

Les Français aussi désignent avant tout le gouvernement comme l’acteur légitime (69 %), mais les entreprises privées viennent juste derrière (58 %), devant les consommateurs (51 %). La France se singularise donc par une interpellation plus forte de la responsabilité environnementale des entreprises.

Lorsqu’on demande aux interviewés de désigner ensuite les acteurs qui agissent réellement, le jugement français apparaît plus sévère : mis à part les consommateurs – et encore ne sont-ils reconnus pour leurs actions que par 44 % – ni le gouvernement, ni les entreprises, ni les autorités locales ne réussissent à convaincre plus de 38 %.

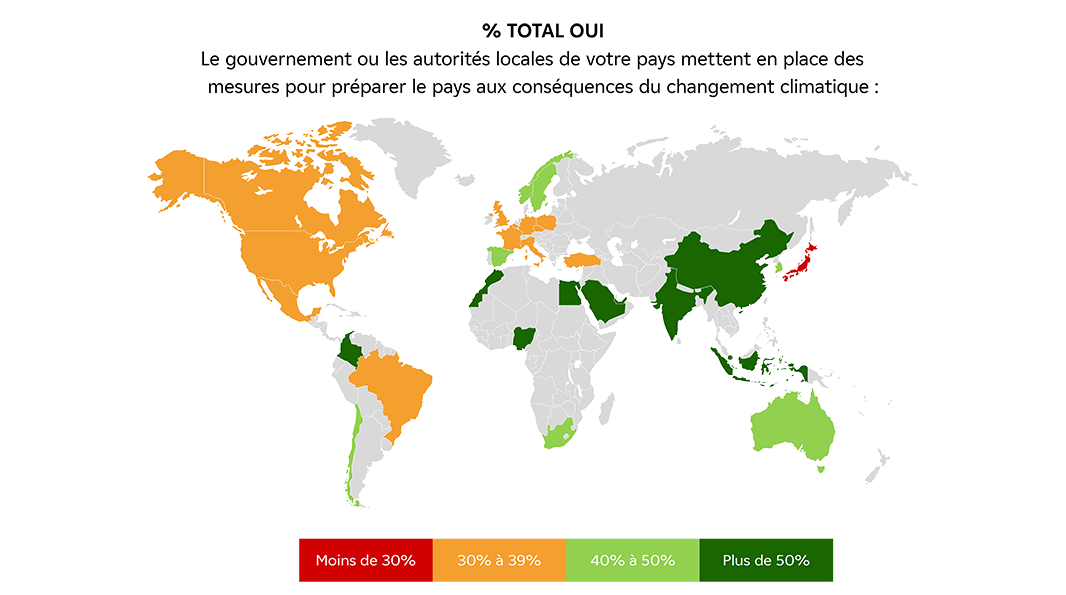

Une illustration de cette insatisfaction vis-à-vis des pouvoirs publics : dans le domaine de la préparation de la France aux conséquences du changement climatique, moins d’un tiers de la population (31 %) a le sentiment que des mesures d’adaptation ont été mises en place par le gouvernement ou les autorités locales.

Transcription

Le gouvernement ou les autorités locales de votre pays mettent en place des mesures pour préparer le pays aux conséquences du changement climatique

% TOTAL OUI

- Groupe 1 – Rouge foncé : Moins de 30 %

- Groupe 2 - Jaune : 30 % à 39 %

- Groupe 3 – Vert clair : 40 % à 50 %

- Groupe 4 – Vert foncé : Plus de 50 %

- Inde : 75 %

- Singapour : 75 %

- Emirats Arabes Unis : 74 %

- Chine : 72 %

- Indonésie : 61 %

- Maroc : 58 %

- Arabie Saoudite : 58 %

- Colombie : 54 %

- Nigeria : 54 %

- Egypte : 52 %

- Norvège : 46 %

- Chili : 44 %

- Afrique du sud : 44 %

- Australie : 43 %

- Suède : 43 %

- Corée du Sud : 40 %

- Espagne : 40 %

- Mexique : 39 %

- Royaume-Uni : 38 %

- Etats-Unis : 37 %

- Belgique : 36 %

- Canada : 35 %

- Allemagne : 35 %

- Pologne : 34 %

- Brésil : 33 %

- Italie : 33 %

- France : 31 %

- Turquie : 31 %

- République Tchèque : 30 %

- Japon : 25 %

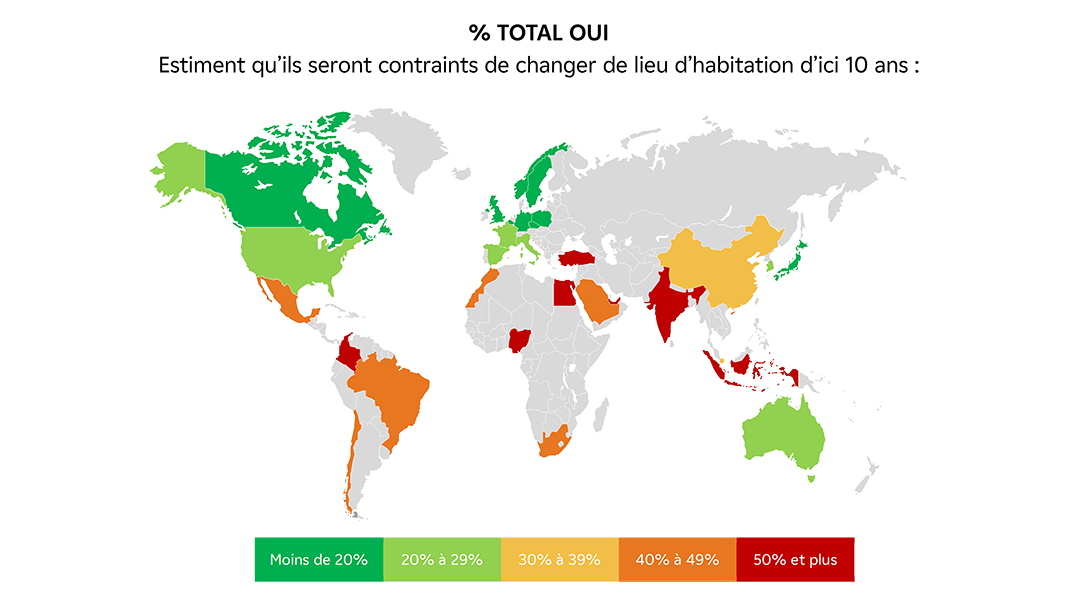

Un résultat qui se situe bien en retrait de la moyenne des autres pays du monde (45 %), mais qui est proche de la moyenne européenne (36 %), alors même qu’un Français sur cinq (22 %) pense être contraint d’ici 10 ans de changer de lieu d’habitation compte tenu du changement climatique (15 % en Europe).

Transcription

Estiment qu’ils seront contraints de changer de lieu d’habitation d’ici 10 ans

% TOTAL OUI

- Groupe 1 – Vert foncé : Moins de 20 %

- Groupe 2 – Vert clair : 20 % à 29 %

- Groupe 3 – Jaune : 30 % à 39 %

- Groupe 4 – Orange : 40 % à 49 %

- Groupe 5 – Rouge foncé : 50 % et plus

- Inde : 61 %

- Indonésie : 59 %

- Égypte : 57 %

- Nigeria : 56 %

- Émirats Arabes Unis : 55 %

- Colombie : 51 %

- Turquie : 51 %

- Chili : 43 %

- Maroc : 43 %

- Arabie Saoudite : 43 %

- Mexique : 42 %

- Brésil : 40 %

- Afrique du Sud : 40 %

- Chine : 36 %

- Singapour : 30 %

- Corée du Sud : 27 %

- Espagne : 25 %

- États-Unis : 24 %

- France : 22 %

- Italie : 22 %

- Australie : 20 %

- Royaume-Uni : 18 %

- Canada : 16 %

- Suède : 16 %

- Belgique : 15 %

- Japon : 15 %

- République Tchèque : 9 %

- Allemagne : 9 %

- Pologne : 9 %

- Norvège : 8 %

32 % des habitants dans le monde pensent être contraints de déménager d’ici 10 ans à cause du changement climatique. Une crainte très présente dans les pays du Sud et une appréhension non négligeable dans certains pays du Nord comme la France.

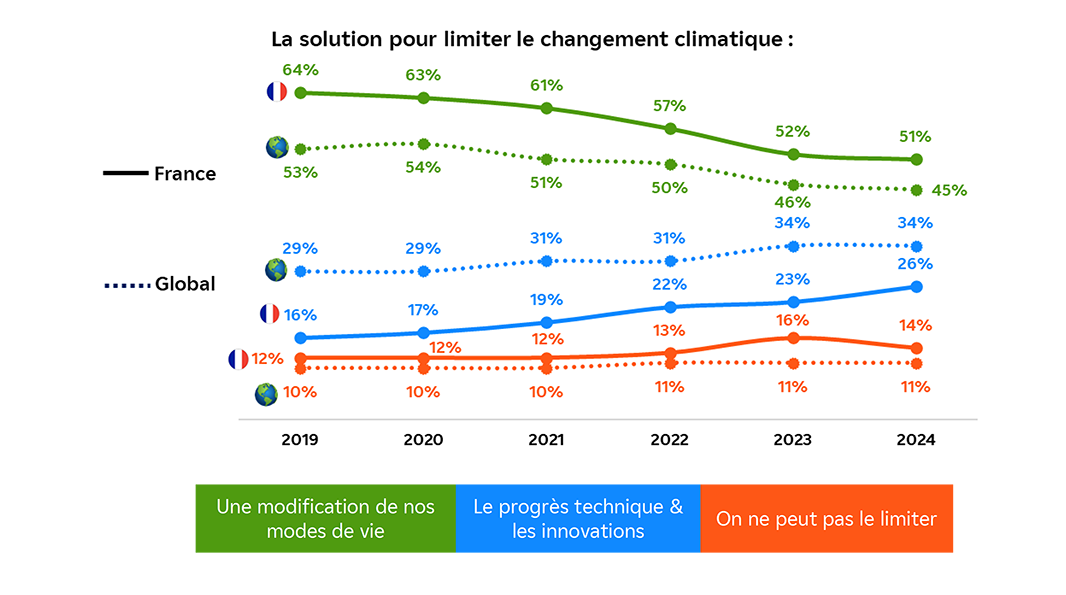

Parce qu’ils ont le sentiment d’en faire déjà beaucoup, les citoyens semblent de moins en moins disposés à modifier et à adapter leur mode de vie (45 %, -8 points en 6 ans). L’alternative qui consiste à parier sur le progrès scientifique et technologique n’est pas encore majoritaire (34 %), car 21 % ne choisissent ni l’une ni l’autre de ces deux solutions. Néanmoins, ce pari technologique progresse depuis 6 ans (+5 points) et est déjà majoritaire en Chine, notamment (46 %).

Transcription

La solution pour limiter le changement climatique

Une modification de nos modes de vie :

France :

- 2019 : 64 %

- 2020 : 63 %

- 2021 : 61 %

- 2022 : 57 %

- 2023 : 52 %

- 2024 : 51 %

Global :

- 2019 : 53 %

- 2020 : 54 %

- 2021 : 51 %

- 2022 : 50 %

- 2023 : 46 %

- 2024 : 45 %

Le progrès technique & les innovations :

France :

- 2019 : 16 %

- 2020 : 17 %

- 2021 : 19 %

- 2022 : 22 %

- 2023 : 23 %

- 2024 : 26 %

Global :

- 2019 : 29 %

- 2020 : 29 %

- 2021 : 31 %

- 2022 : 31 %

- 2023 : 34 %

- 2024 : 34 %

On ne peut pas le limiter :

France :

- 2019 : 12 %

- 2020 : 12 %

- 2021 : 12 %

- 2022 : 13 %

- 2023 : 16 %

- 2024 : 14 %

Global :

- 2019 : 10 %

- 2020 : 10 %

- 2021 : 10 %

- 2022 : 11 %

- 2023 : 11 %

- 2024 : 11 %

La France n’échappe pas à cette tendance mondiale, bien que ses habitants continuent d’opter pour l’option « mode de vie » à une – faible – majorité de 51 %, contre 26 % pour l’option technologique. Mais ces chiffres évoluent : le levier du mode de vie a baissé de 13 points en 6 ans, tandis que l’option techno-solutionniste progressait de 10 points. Les Français rejoignent donc peu à peu le reste de la population mondiale qui supporte de moins en moins une injonction sans doute perçue comme injuste et culpabilisante.

L’inefficacité de cette injonction se manifeste par le fait que les efforts des Français au quotidien baissent depuis deux ans dans presque tous les domaines, notamment en ce qui concerne le recours à la voiture (31 % l’évitent systématiquement ou presque lorsque c’est possible, -6 points) ou à l’avion (32 % l’évitent systématiquement ou presque lorsque c’est possible, -4 points). Néanmoins, les Français sont encore parmi les bons élèves des 30 pays étudiés, avec des pratiques plus fréquentes, de sobriété énergétique notamment.

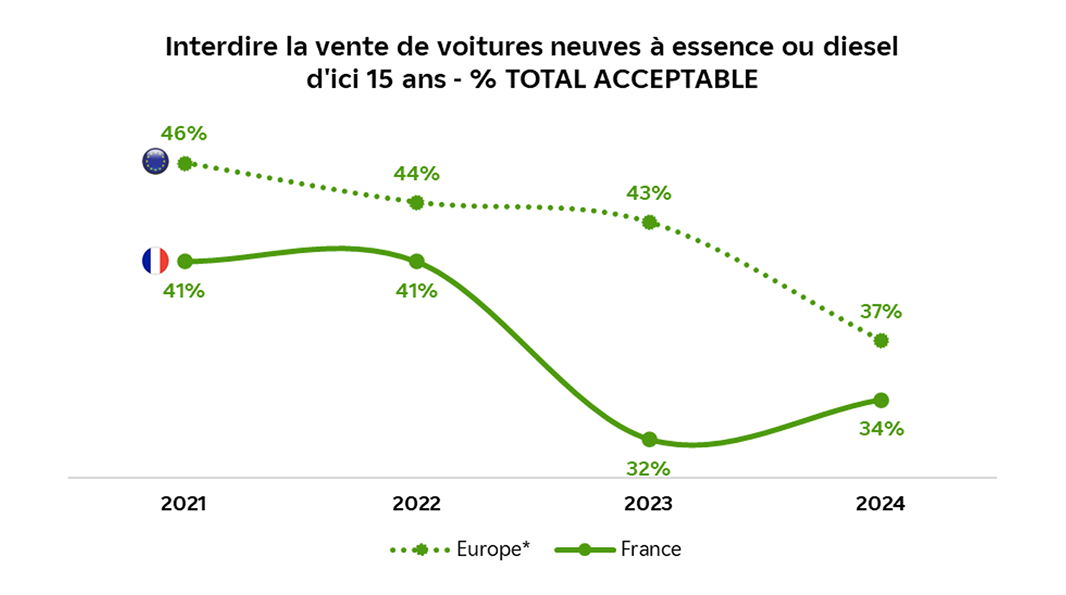

Au sujet de politiques publiques que l’on pourrait adopter pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les Français continuent de rejeter massivement celles qui impliqueraient de nouvelles taxes venant contraindre leur pouvoir d’achat, en particulier en ce qui concerne leurs véhicules :

- Seuls 26 % jugeraient acceptable l’instauration d’un péage urbain à l’entrée des grandes villes (=) ;

- 32 % le fait de rendre plus chères les énergies produisant du CO₂ comme le gaz et l’essence (+3).

Transcription

Interdire la vente de voitures neuves à essence ou diesel d’ici 15 ans

% TOTAL ACCEPTABLE :

France :

- 2021 : 41 %

- 2022 : 41 %

- 2023 : 32 %

- 2024 : 34 %

Europe :

- 2021 : 46 %

- 2022 : 44 %

- 2023 : 43 %

- 2024 : 37 %

Un point à noter particulièrement sur l’avenir de la voiture thermique : l’interdiction de leur vente d’ici 2035 est de moins en moins acceptée en France (34 % d’acceptabilité, -7 points en 4 ans), mais également dans l’ensemble des pays européens (moyenne Europe 37 %, -9 points).

* Attention : la République Tchèque a été ajoutée dans le scope européen cette année, ce qui explique en partie la forte évolution sur le Total Europe entre 2023 et 2024.