Obs'COP 25, quels enseignements tirer de cette enquête internationale sur le climat ?

L’étude Obs’COP 2025 confirme une fixation des débats climatiques en France comme dans le monde depuis 2019. Il existe un consensus mondial sur l’existence du changement climatique et une stagnation du climato-scepticisme.

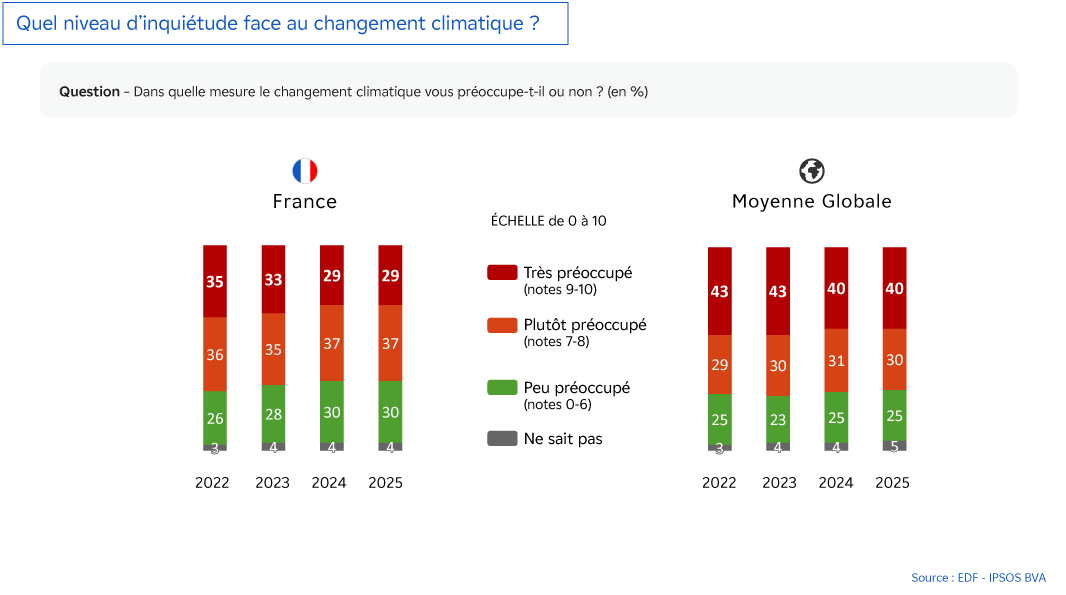

La hausse des températures et les canicules sont les deux signes les plus convaincants de l’existence du changement climatique. Pour autant, l’inquiétude ne progresse ni en France, ni dans le monde et reste relativement basse : 40 % de la population mondiale se dit très préoccupée par le changement climatique en 2025 contre 43 % en 2022. En France, ce chiffre s’élève à 29 % en 2025 contre 35 % en 2022.

Principaux résultats

-

Les hausses de température ont achevé le débat sur la réalité du changement climatique, qui n’est plus contesté. Sur l’ensemble de la planète, le changement climatique est avant tout un réchauffement climatique.

-

La stabilité de l’inquiétude montre un certain réalisme – il va falloir vivre avec ce réchauffement climatique – et de premières stratégies d’adaptation émergent, particulièrement dans les pays du Sud, mais aussi en France : déménager pour fuir les chaleurs excessives.

-

Autre découragement possible : le sentiment en Europe que les acteurs se désengagent en 2025. En France, les entreprises sont interpellées pour leur inaction, mais les fournisseurs d’électricité échappent davantage à leur sévérité.

-

L’électrification des usages est vue partout comme un progrès mais sa mise en œuvre chez les consommateurs suscite des réactions contrastées.

-

Une réticence européenne et Française sur la politique de promotion de la voiture électrique, qui repose sur des freins : financiers (prix d’achat), psychologiques (manque d'autonomie) et idéologiques (remise en question des avantages environnementaux et climatiques).

-

En revanche, un succès potentiel de la pompe à chaleur, première alternative aux chauffages fossiles en Europe, mais qui nécessite des incitations et un cadre réglementaire stable. La pompe à chaleur a, de plus, une bonne image auprès des personnes les plus sensibles à l’environnement et au climat.

Le climat perd du terrain face aux priorités économiques, sociales et géopolitiques

La priorité climatique a indéniablement reculé dans le monde entre 2024 et 2025, passant de la 2e à la 4e place. Ce recul en places est relativement limité en pourcentages (de 45 % à 43 %), signe que la part de la population mobilisée par l’enjeu n’a pas tant reculé. C’est moins le climat qui baisse que d’autres thématiques qui progressent dans l’ordre des priorités. En France, le changement climatique passe de la 4e à la 5e place en étant stable à 48 %. Mais d’autres urgences le dépassent désormais : les conflits armés et les guerres (+6 pts). Et les autres enjeux creusent l’écart : le pouvoir d’achat, la délinquance et la criminalité, et la santé.

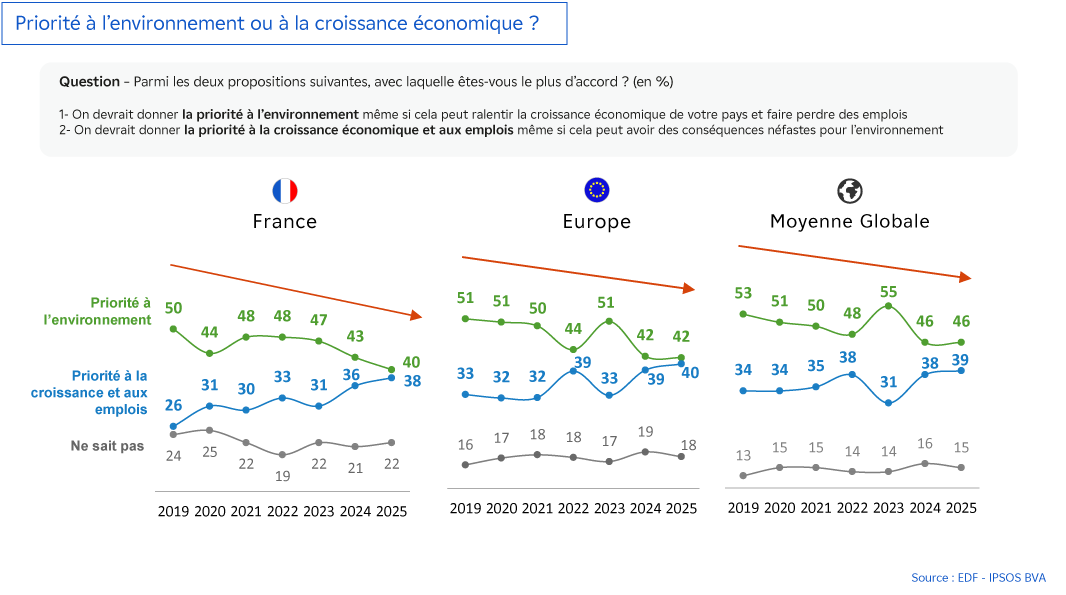

Sur une durée plus longue (de 2019 à aujourd’hui), une question qui confronte la priorité environnementale à l’impératif de croissance économique montre un recul assez net de la première, dans le monde (-7 pts), en Europe (-9) et en France (-10). Les populations sont aujourd’hui partagées en deux camps égaux, ceux qui privilégient l’environnement face à ceux qui privilégient la croissance économique et les emplois.

Transcription

Priorité à l’environnement ou à la croissance économique ?

Question – Parmi les deux propositions suivantes, avec laquelle êtes-vous le plus d’accord ? (en %)

1 - On devrait donner la priorité à l’environnement même si cela peut ralentir la croissance économique de votre pays et faire perdre des emplois

2 - On devrait donner la priorité à la croissance économique et aux emplois même si cela peut avoir des conséquences néfastes pour l’environnement

FRANCE

| Priorité à l’environnement | Priorité à la croissance et aux emplois |

Ne sait pas | |

| 2019 | 50 | 26 | 24 |

| 2020 | 44 | 31 | 25 |

| 2021 | 48 | 30 | 22 |

| 2022 | 48 | 33 | 19 |

| 2023 | 47 | 31 | 22 |

| 2024 | 43 | 36 | 21 |

| 2025 | 40 | 38 | 22 |

EUROPE

| Priorité à l’environnement | Priorité à la croissance et aux emplois |

Ne sait pas | |

| 2019 | 51 | 33 | 16 |

| 2020 | 51 | 32 | 17 |

| 2021 | 50 | 32 | 18 |

| 2022 | 44 | 39 | 18 |

| 2023 | 51 | 33 | 17 |

| 2024 | 42 | 39 | 19 |

| 2025 | 42 | 40 | 18 |

MOYENNE GLOBALE

| Priorité à l’environnement | Priorité à la croissance et aux emplois |

Ne sait pas | |

| 2019 | 53 | 34 | 13 |

| 2020 | 51 | 34 | 15 |

| 2021 | 50 | 35 | 15 |

| 2022 | 48 | 38 | 14 |

| 2023 | 55 | 31 | 14 |

| 2024 | 46 | 38 | 16 |

| 2025 | 46 | 39 | 15 |

Pourtant, sous l’effet des hausses de température, le changement climatique s’impose comme une réalité

Cette concurrence des autres enjeux est bien ce qui éclipse le souci climatique car, en réalité, le changement climatique fait quasiment l’unanimité : 90 % dans le monde, 91 % en France. 57 % des Français en sont même « certains » (+6 pts), marquant un net rebond après plusieurs années de baisse.

Cette réalité s’impose partout sur la planète, non pas par les catastrophes climatiques (inondations, tempêtes) mais par la montée inexorable des températures et les épisodes plus fréquents de fortes chaleurs. Pour les populations, le changement climatique est avant tout un réchauffement climatique. La France, pays où la température progresse fortement(1), est particulièrement sensible à ces canicules cette année : 73 % des Français déclarent y avoir été confrontés (+12 pts vs 2024) et 44 % ont été également témoins de la sécheresse (+8). Ces pourcentages sont les plus élevés en Europe et voisinent ceux enregistrés au Mexique, en Égypte ou au Maroc !

(1) La France est un des pays au monde où les températures ont le plus augmenté depuis 30 ans. Source : Copernicus, UE.

Le climato-scepticisme ne progresse plus…

Le débat autour des causes du changement climatique ou de ses conséquences semble aujourd’hui figé. Les sceptiques ne profitent pas d’un climat d’opinion moins favorable à l’environnement : ils représentent toujours environ un tiers de la population mondiale et restent concentrés dans les mêmes pays : Golfe persique, Europe de l’Est, Australie, Norvège, États-Unis… Mais même dans ce pays, l’élection de Donald Trump n’a donné aucun élan aux opinions sceptiques (+1 pt).

…mais l’inquiétude non plus, ni en France, ni dans le monde

La conscience majoritaire du changement climatique, accentuée par la hausse des températures, ne s’accompagne pourtant pas d’une hausse de l’inquiétude. Le niveau de forte préoccupation dans le monde reste stable (40 %). En France, où l’inquiétude est traditionnellement moins forte comme dans tous les pays développés, 29 % des Français se disent « très préoccupés » par le changement climatique, un chiffre inchangé par rapport à 2024.

Transcription

Quel niveau d’inquiétude face au changement climatique ?

Question – Dans quelle mesure le changement climatique vous préoccupe-t-il ou non ? (en %)

FRANCE

| % Très préoccupé Notes (9-10) |

% Plutôt préoccupé (Notes 7-8) |

% Peu préoccupé (Notes 0-6) |

Ne sait pas | |

| 2022 | 35 | 36 | 26 | 3 |

| 2023 | 33 | 35 | 28 | 4 |

| 2024 | 29 | 37 | 30 | 4 |

| 2025 | 29 | 37 | 30 | 4 |

MOYENNE GLOBALE

| % Très préoccupé Notes (9-10) |

% Plutôt préoccupé (Notes 7-8) |

% Peu préoccupé (Notes 0-6) |

Ne sait pas | |

| 2022 | 43 | 29 | 25 | 3 |

| 2023 | 43 | 30 | 23 | 4 |

| 2024 | 40 | 31 | 25 | 4 |

| 2025 | 40 | 30 | 25 | 5 |

Des stratégies d’adaptation déjà à l’œuvre

L’inquiétude ne progresse pas alors qu’une part importante de la population mondiale (32 %, mais plus de la moitié de la population en Colombie, Nigeria, Turquie, Indonésie, aux Émirats et 63 % en Inde) projette de quitter son lieu d’habitation d’ici 10 ans, contrainte par le changement climatique. Les raisons invoquées sont, dans 7 cas sur 10, les chaleurs excessives ou le manque d’eau. En France, 20% pensent également devoir déménager, essentiellement à cause de la chaleur (61 %), un phénomène très présent dans les centres villes des métropoles et qui touche davantage les moins de 25 ans. Cette perspective de changement ne se vit pas sereinement : ceux qui sont certains de devoir quitter leur lieu de vie actuel sont très préoccupés par le changement climatique.

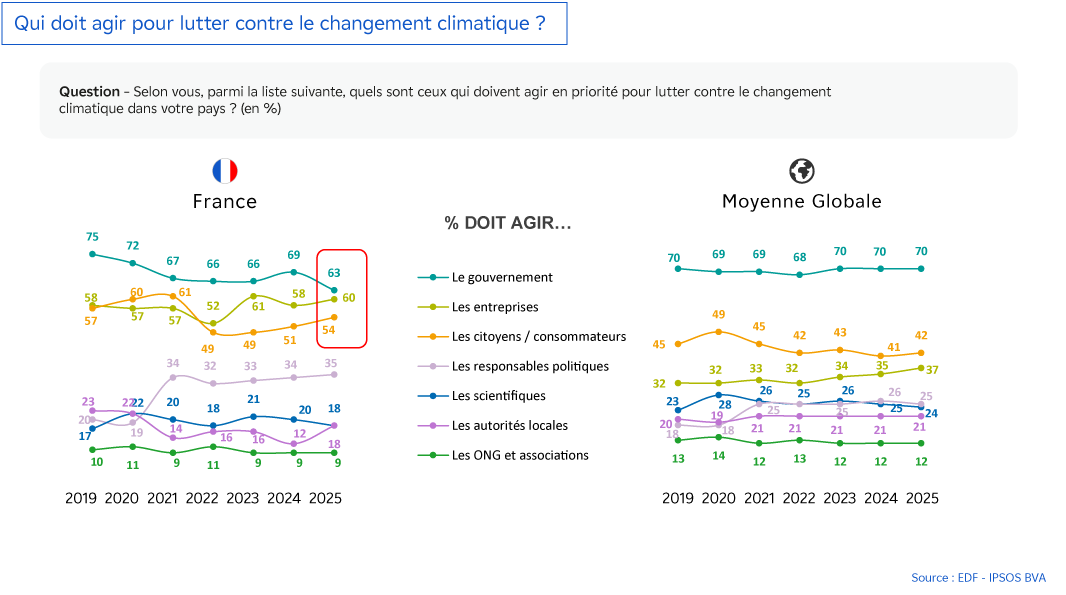

Trois acteurs attendus pour agir contre le changement climatique

Pour lutter contre le changement climatique, les gouvernements sont les acteurs appelés le plus généralement à agir par 70 % de la population mondiale. Les autres acteurs comme les entreprises, les élus locaux ou les consommateurs sont cités par moins de 43%. Les Français estiment qu’un trio d’acteurs doit agir : le gouvernement (63 %), les entreprises (60 % vs 37 % à l’échelle mondiale) et les citoyens/consommateurs (54 %, en hausse de 5 points par rapport à 2023 ; vs 42 % à l’échelle mondiale). La France se singularise donc par une interpellation plus forte de la responsabilité environnementale des entreprises et des citoyens (voir graphique ci-dessous).

Partout dans le monde, et particulièrement en Europe, c’est le sentiment d’un recul de l’engagement qui domine depuis un an, de la part de tous les acteurs. La France n’échappe pas au constat, accentué sans doute par l’instabilité gouvernementale. Mais les entreprises semblent également plus attentistes.

Parmi les acteurs économiques, les fournisseurs d’électricité apparaissent comme les plus crédibles : 56 % de notre échantillon mondial et 55 % des Français reconnaissent leur implication dans la transition écologique. Les agriculteurs et les constructeurs automobiles sont également loués pour leurs efforts, au contraire des autres secteurs comme le numérique, les banques, etc.

Transcription

Qui doit agir pour lutter contre le changement climatique ?

Question – Selon vous, parmi la liste suivante, quels sont ceux qui doivent agir en priorité pour lutter contre le changement climatique dans votre pays ? (en %)

FRANCE

| Le gouvernement | Les entreprises | Les citoyens/ consommateurs |

Les reponsables politiques |

Les scientifiques | Les autorités locales |

Les ONG et associations |

|

| 2019 | 75 | 58 | 57 | 23 | 20 | 17 | 10 |

| 2020 | 72 | 60 | 57 | 19 | 22 | 22 | 11 |

| 2021 | 67 | 57 | 61 | 34 | 20 | 14 | 9 |

| 2022 | 66 | 52 | 49 | 32 | 18 | 16 | 11 |

| 2023 | 66 | 61 | 49 | 33 | 21 | 16 | 9 |

| 2024 | 69 | 58 | 51 | 34 | 20 | 12 | 9 |

| 2025 | 63 | 60 | 54 | 35 | 18 | 18 | 9 |

MOYENNE GLOBALE

| Le gouvernement | Les entreprises | Les citoyens/ consommateurs |

Les reponsables politiques |

Les scientifiques | Les autorités locales |

Les ONG et associations |

|

| 2019 | 70 | 32 | 45 | 18 | 23 | 20 | 13 |

| 2020 | 69 | 32 | 49 | 18 | 28 | 19 | 14 |

| 2021 | 69 | 33 | 45 | 25 | 26 | 21 | 12 |

| 2022 | 68 | 32 | 42 | 25 | 25 | 21 | 13 |

| 2023 | 70 | 34 | 43 | 25 | 26 | 21 | 12 |

| 2024 | 70 | 35 | 41 | 26 | 25 | 21 | 12 |

| 2025 | 70 | 37 | 42 | 25 | 24 | 21 | 12 |

Des consommateurs peu engagés, mais des Français plutôt bons élèves

Les consommateurs ne donnent pas tous des signes d’attention aux impacts climatiques de leur consommation. Si l’on regarde trois pratiques emblématiques que sont le recours quotidien à la voiture, la consommation quotidienne de viande et le recours à l’avion plus d’une fois dans l’année, on s’aperçoit que seule la consommation de viande a (légèrement) reculé dans le monde entre 2021 et 2025 (de 38 % à 36 %). Le recul est beaucoup plus net en France (de 42 % à 34 %). Les recours à la voiture et à l’avion n’ont pas diminué, en revanche, quelle que soit la zone géographique.

Sur les autres gestes testés, et notamment ceux qui comptent réellement en faveur du climat, les pratiques systématiques des consommateurs restent l’apanage d’un quart d’entre eux environ, davantage mobilisés. Mais on notera que les Français affichent des taux d’effort globalement plus importants, notamment en ce qui concerne la viande ou la limitation du chauffage.

Des politiques climatiques de moins en moins acceptées

Dans un contexte de forte préoccupation autour du pouvoir d’achat, les politiques climatiques contraignantes sont de moins en moins bien accueillies. C’est particulièrement vrai pour les mesures concernant les transports, comme le malus écologique qui ne recueille plus que 49% de soutien en France (-9 points par rapport à 2021), et 57 % à l’échelle mondiale (-6 points). L’interdiction des voitures thermiques d’ici 2035 suscite encore moins d’adhésion : seulement 37 % des Européens y sont favorables (-9 points vs 2021) et 29 % des Français (-12).

Un soutien majoritaire à l’électrification

La population mondiale soutient l’électrification des usages. C’est un des résultats clés de cette enquête : 68 % au sein de notre échantillon de 30 pays sont favorables au remplacement des énergies fossiles par l’électricité dans les transports, le chauffage ou l’industrie. Les Européens et les Français ne dérogent pas à la règle : respectivement 62 % et 65 % y sont favorables.

L’intérêt climatique de cette transition par l’électricité est clair pour 64% des Européens et des Français, mais elle l’est encore plus à l’échelle mondiale (72%) notamment parce que les pays du sud y voient sans doute un moyen de lutter contre la pollution de l’air par la même occasion.

Pour soutenir la production d’électricité nécessaire à cette transition, les citoyens plébiscitent les panneaux solaires (82 % en France, 84 % à l’échelle mondiale) et les barrages hydrauliques (77 % ; 73 %). Les éoliennes terrestres (58 %) et maritimes (61 %) suscitent davantage de réserves en France, comparées à la moyenne mondiale (72 % et 73 %). En Europe, le nucléaire est redevenu une énergie populaire, notamment en France où 58 % des citoyens y sont favorables (+12 points depuis 2021). Le retour en grâce, même relatif, de cette énergie est spectaculaire en Allemagne (+15 pts) et surtout en Italie (+21 pts).

La voiture électrique en panne d’attractivité

La plupart des citoyens dans le monde apportent une réponse positive au développement du véhicule électrique (68 %), cohérente avec leur souhait d’électrifier les usages. En Europe, cette cohérence est déjà moins forte puisque seulement 55% voient favorablement l’essor du véhicule électrique (vs 62 % pour l’électrification). En France, le décalage est encore plus important : notre pays fait partie des moins favorables au développement de la voiture électrique : 47% des Français y sont favorables, contre 41 % défavorables. D’autres pays sont aussi sceptiques : l’Allemagne, la Belgique, la Pologne et la République Tchèque.

Le prix, principal frein à la voiture électrique

La réticence européenne et Française sur la politique de promotion de la voiture électrique repose sur trois freins :

- Financiers : la voiture électrique pâtit encore d’une image chère, le prix étant le principal frein à l’achat (62 % – source : Obs’COP 2024), alors que les offres à moins de 25 000€ se diversifient. Par ailleurs, le fait que le coût de revient d’une voiture électrique soit inférieur à celui d’un véhicule thermique n’est pas assez connu.

- Psychologiques : la crainte liée à l’autonomie persiste chez les conducteurs. Le manque d’autonomie (49 %) et le manque de bornes de recharge (24 %) figurent parmi les principaux freins à l’achat, juste derrière le prix (source : Obs’COP 2024). Un phénomène surtout observé chez les plus âgés. Pourtant, le rythme d’installation des bornes publiques s’accélère.

- Idéologiques : l’impact environnemental du véhicule électrique est mis en doute dans la mesure où seuls 49 % des Français estiment que la voiture électrique est un atout pour lutter contre le changement climatique, contre 72 % à l’échelle mondiale et 57 % à l’échelle européenne. Pourtant, le profit environnemental et climatique du véhicule électrique est incontestable (CO2, bruit, pollution, confort).

Dans ce contexte, la voiture électrique est encore moins attractive cette année : seuls 7 % des Français envisageraient d’acquérir une voiture 100 % électrique, soit une baisse de 2 points vs 2024. À l’inverse, les voitures thermiques regagnent en popularité : 46 % des Français privilégieraient une voiture thermique, soit une hausse de 12 points par rapport à 2024. Cette tendance est également observée à l’échelle mondiale et européenne, mais de manière moins marquée.

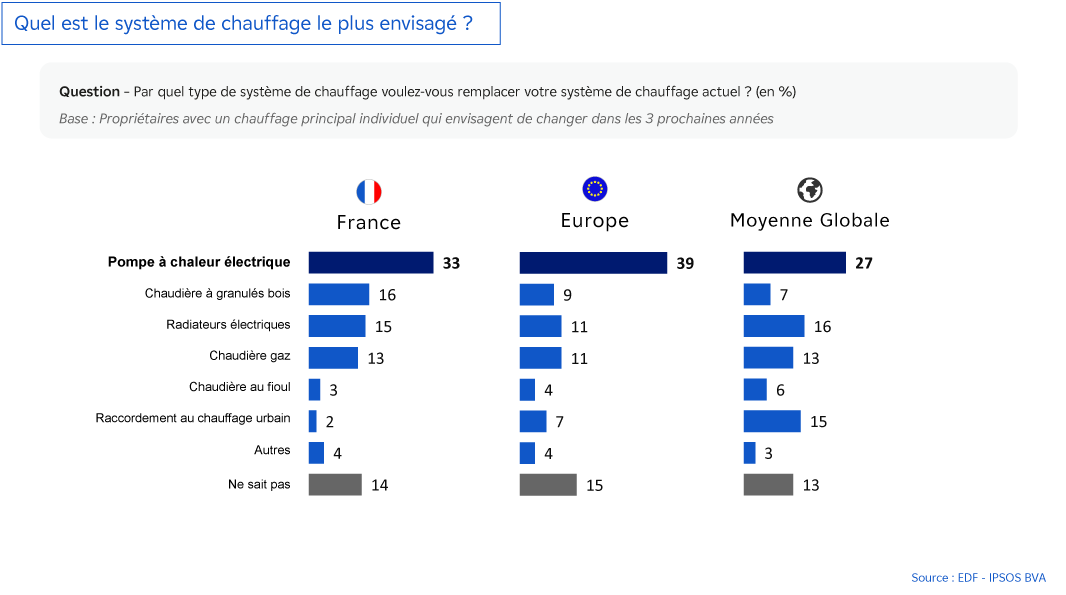

La pompe à chaleur, mode de chauffage préféré des Français

Contrairement à la voiture électrique, la pompe à chaleur bénéficie d’une bonne attractivité, signe d’un potentiel succès. Cet autre levier de décarbonation est bien connu en France (94 % en ont entendu parler), comme en Europe (91 %) et en Amérique du Nord (75 %).

Auprès de ses prospects — les propriétaires envisageant de changer leur système de chauffage individuel dans les trois prochaines années — la pompe à chaleur est le système le plus envisagé : 39 % des Européens privilégieraient la pompe à chaleur parmi six autres options, dont un tiers des Français. La pompe à chaleur séduit encore davantage les personnes les plus sensibles à l’environnement et au climat.

En France, les incitations financières à l’achat (72 %) et les perspectives d’économies d’énergie (71 %) sont de loin les deux leviers les plus convaincants. Dans un contexte de canicule et de hausse des températures, la double fonction chauffage/climatisation séduit également 39 % des Français.

Mais là encore, le prix à l’achat reste un obstacle : 60 % français qui n’envisagent pas ce système le jugent trop cher, et 31 % estiment que les aides financières sont insuffisantes. La mise en place d’incitations financières et la garantie d’un cadre réglementaire stable apparaissent donc indispensables pour favoriser son adoption. Par ailleurs, les doutes sur l’efficacité en période de froid (29 %) sont également pointés du doigt, mais ni le bouche à oreille négatif ni le manque d’artisans qualifiés ne semblent dissuasifs, montrant ainsi que la pompe à chaleur a surmonté ses contre-références du passé.

Transcription

Quel est le système de chauffage le plus envisagé ?

Question – Par quel type de système de chauffage voulez-vous remplacer votre système de chauffage actuel ? (en %)

Base : Propriétaires avec un chauffage principal individuel qui envisagent de changer dans les 3 prochaines années

FRANCE

| France | Europe | Moyenne Globale | |

| Pompe à chaleur électrique | 33 | 39 | 27 |

| Chaudière à granulés bois | 16 | 9 | 7 |

| Radiateurs électriques | 15 | 11 | 16 |

| Chaudière gaz | 13 | 11 | 16 |

| Chaudière au fioul | 3 | 4 | 6 |

| Raccordement au chauffage urbain | 2 | 7 | 15 |

| Autres | 4 | 4 | 3 |

| Ne sait pas | 14 | 15 | 13 |

MOYENNE GLOBALE

| Le gouvernement | Les entreprises | Les citoyens/ consommateurs |

Les reponsables politiques |

Les scientifiques | Les autorités locales |

Les ONG et associations |

|

| 2019 | 70 | 32 | 45 | 18 | 23 | 20 | 13 |

| 2020 | 69 | 32 | 49 | 18 | 28 | 19 | 14 |

| 2021 | 69 | 33 | 45 | 25 | 26 | 21 | 12 |

| 2022 | 68 | 32 | 42 | 25 | 25 | 21 | 13 |

| 2023 | 70 | 34 | 43 | 25 | 26 | 21 | 12 |

| 2024 | 70 | 35 | 41 | 26 | 25 | 21 | 12 |

| 2025 | 70 | 37 | 42 | 25 | 24 | 21 | 12 |